Katastrophe als Transformationsimpuls?

25.05.2021

Ein Werkstattbericht

Von Manuel Rivera & Katharina Beyerl (IASS), Robert Follmer & Dana Gruschwitz (infas)

Die Bewältigung der Pandemie hat zu vormals undenkbar scheinenden Veränderungen geführt. Dem Staat als vorsorgendem Akteur wird gestattet, zum Schutz der Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger deren verbriefte Freiheiten zu begrenzen. Der Massentourismus ebbt ab und Pendlerströme versiegen. Mit der Wirtschaftsleistung gehen auch Treibhausgasemissionen zurück, weshalb die Bundesrepublik Deutschland nun doch noch ihre Klimaziele 2020 erreicht hat. Um uns gegenseitig über Wasser zu halten, helfen wir uns beim Einkaufen, sammeln Spenden für das geschlossene Kino um die Ecke und machen parteiübergreifend den Weg frei für Überbrückungs- und Neustarthilfen, die Betrieben und Menschen in der Krise zugutekommen sollen.

Diese Entwicklungen haben die sozialwissenschaftliche Forschung schnell auf den Plan gerufen. So auch uns. Ist die Corona-Krise ein Suffizienz-Szenario, wie es sich manche Vordenkerinnen oder Vordenker der Großen Transformation vorgestellt haben? Zugunsten des Gemeinwohls schränken wir uns ein, intensivieren unsere Nutzung digitaler Infrastrukturen, verteilen Ressourcen um und priorisieren das gemeinsame Überleben gegenüber materiellen Wohlstandszuwächsen und Konsumfreiheiten – wirklich? Wie weit geht unsere Sorge um „systemrelevante“ Bereiche? Wird etwas übrig bleiben von unserer erhöhten Wertschätzung für den Zusammenhalt in Nachbarschaft und Familie? Es wird wohl kaum aufmerksame Leserinnen oder Leser geben, die sich noch nicht mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Vergangene Epidemien, wie etwa die über Jahrhunderte in Europa grassierende Pest, haben derartige Erwartungen kaum erfüllt. Im Gegenteil standen eher Vergessen, Zurück- und Nachholen von Verlorenem im Vordergrund, wenn wir den Historikerinnen und Historikern Glauben schenken. [1]

Daher haben wir uns in einem Team aus IASS und infas, dem Institut für angewandte Sozialwissenschaft, gefragt, wie wir diesen Aspekten empirisch nachspüren können. In einem gemeinsamen Projekt haben wir damit im Herbst 2020 begonnen. Wir sind also auf dem Weg und haben eine Zwischenetappe erreicht, ähnlich wie die Pandemie aber noch keinen Abschluss gefunden. Trotzdem, oder gerade deshalb, haben wir im Team in der Konzeptions- und bisherigen Auswertungsphase durchaus kontrovers und umfassend diskutiert.

Der pandemiebedingten Transformation empirisch nachgespürt

Nachhaltigkeitstransformationen werden in der Regel mit einer Stärkung, nicht mit einer Schwächung lokaler Wertschöpfungsketten zusammengedacht; der Verzicht auf energieintensive Verhaltensweisen wird mit einem Schonungsgewinn, nicht mit einem Verlust an sozialer Nähe verbunden. Jähe Strukturbrüche gerade im Dienstleistungssektor, z. B. im ressourcenintensiven Hotel- und Gaststättenbereich, wären nicht unbedingt in einen sozialen und langfristig ressourcenschonenden Strukturwandel zu übersetzen; für die immer auch globale Nachhaltigkeit wäre es vor allem nötig, die sozialen Ungleichheiten weltweit zu vermindern und nicht zu vergrößern, wie jetzt durch die Pandemie möglicherweise geschehen. Vor allem aber würde eine sozial-ökologische Transformation durch Katastrophen („transformation by disaster“) letztlich nur dann nachhaltig „by design“ [2], wenn sie dauerhaft die Zustimmung von Menschen fände, die ihre Grundrechte in vollem Umfang wahrnehmen können und verschiedene Handlungsoptionen haben.

Davon kann in der Pandemie nach bisherigen Befunden keine Rede sein. So hat es prominent auch die Bundeskanzlerin im vergangenen Winter festgestellt, als sie davon sprach, dass man „die jetzigen Zustände niemals zur Normalität erklären [dürfe]. Unsere Normalität ist das Leben, das wir vor der Pandemie kannten.“ [3]

Ist also die hohe Zustimmung der Menschen in Deutschland zu den politischen Maßnahmen im Zuge der Pandemiebekämpfung vor allem so zu verstehen, dass sie in der Hoffnung auf baldige und vollständige Rückkehr zur konsumintensiven Normalität „vor der Pandemie“ die Zähne zusammenbeißen? Wird durchgehalten, weil die absehbare Belohnung greifbar scheint und nicht in einer ferneren Zukunft oder sogar erst in gesicherten Lebensbedingungen der nächsten Generation liegt? Oder gibt es in diesem Umbruch der alten Normalität auch bleibende Elemente, die das Lernen für andere, weitergehende Transformationen ermöglichen? Und falls es solche Transformationsimpulse gibt, die weiterwirken könnten, wer sind ihre gesellschaftlichen Träger?

Dafür interessieren wir uns in der dargestellten Kooperation. Wir haben sie im Oktober 2020 mit einer ersten Bevölkerungsbefragung gestartet. Da eine einmalige Messung angesichts der Dynamik diffus bleiben muss und nur eine Momentaufnahme darstellen kann, setzen wir sie darüber hinaus mit zumindest einer weiteren Befragungswelle fort. Eingeschaltet werden unsere jeweils etwa zehnminütigen Frageblöcke dabei in die regelmäßige infas-eigene Mehrthemenbefragung. Die Beteiligung in einzelnen Monaten ermöglicht uns jeweils 1.000 telefonische Interviews auf Basis einer bundesweiten Dual-Frame-Stichprobe.

Motiviert von der alten Einsicht, dass in Situationen, in denen überkommene Routinen nicht mehr funktionieren, die Wahrscheinlichkeit steigt, „kognitiv umzuschalten“ [4], wollen wir wissen, wer wirklich umschaltet – und wohin. Dabei wollen wir die eklatanten Nöte und Erfahrungen, die die Pandemie für einige von uns ganz unmittelbar mit sich gebracht hat, nicht geringschätzen. Doch im Vordergrund unserer Fragestellung stehen Erfahrungen von Veränderungen in Berufs- und Privatleben, sozialen Bindungen und Identifikationen, sowie Erfahrungen der lokalen natürlichen Umgebung - nicht ausschließlich, jedoch auch vor dem Hintergrund einer entsprechenden, umweltpsychologisch geprägten Forschungsprogrammatik. [5]

Die Pandemie als Gleichmacher?

Unsere erste Befragung im Herbst 2020 fand in maximalem Abstand zum Schock des ersten, aber noch vor Beginn des zweiten Lockdowns statt. Im Einklang mit Studien anderer Autor*innen stießen wir vor allem mit unseren offenen Fragen auf eine breite Palette sowohl negativ wie positiv bewerteter Veränderungen im Lebensalltag der Menschen. Allerdings gehen unsere Ergebnisse in ihrer Breite und Detailliertheit deutlich über bisherige Befunde hinaus. Und dies vor dem Hintergrund einer zu diesem Zeitpunkt durchschnittlich bereits als mittelschwer eingeschätzten subjektiven Beeinträchtigung der üblichen Lebensführung durch die Pandemie (im Mittel 3,2 von 5 vorgegebenen Skalenpunkten).

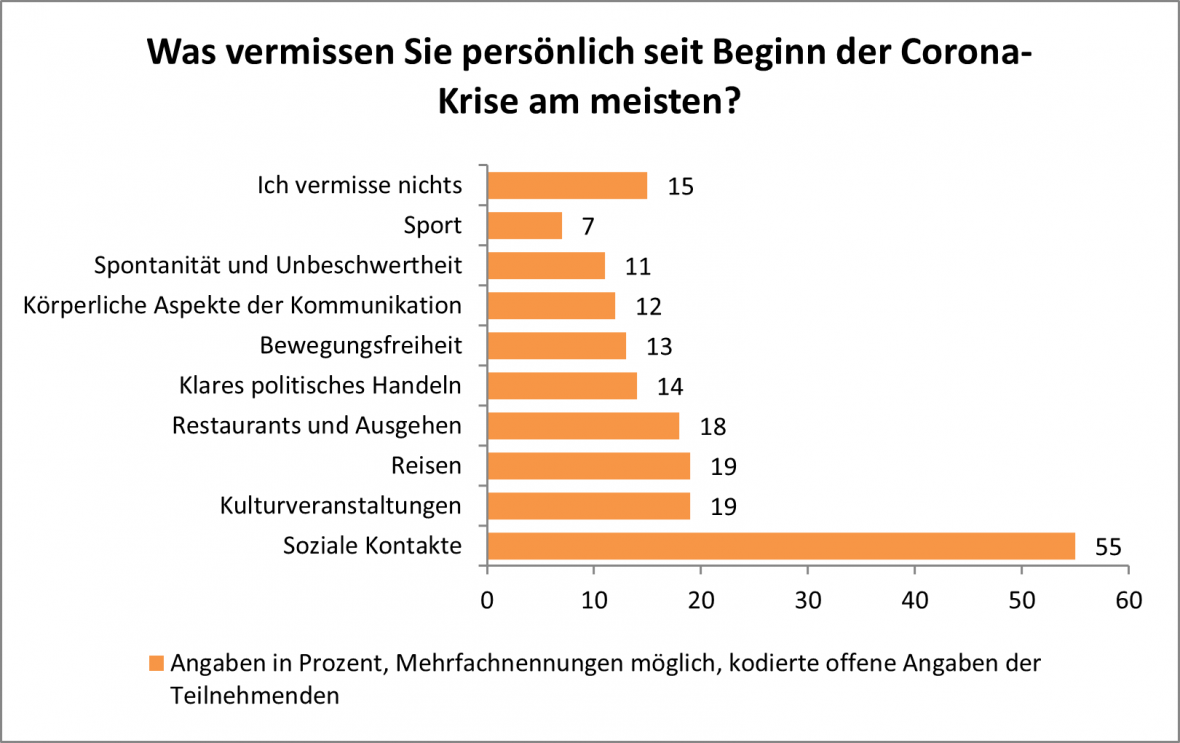

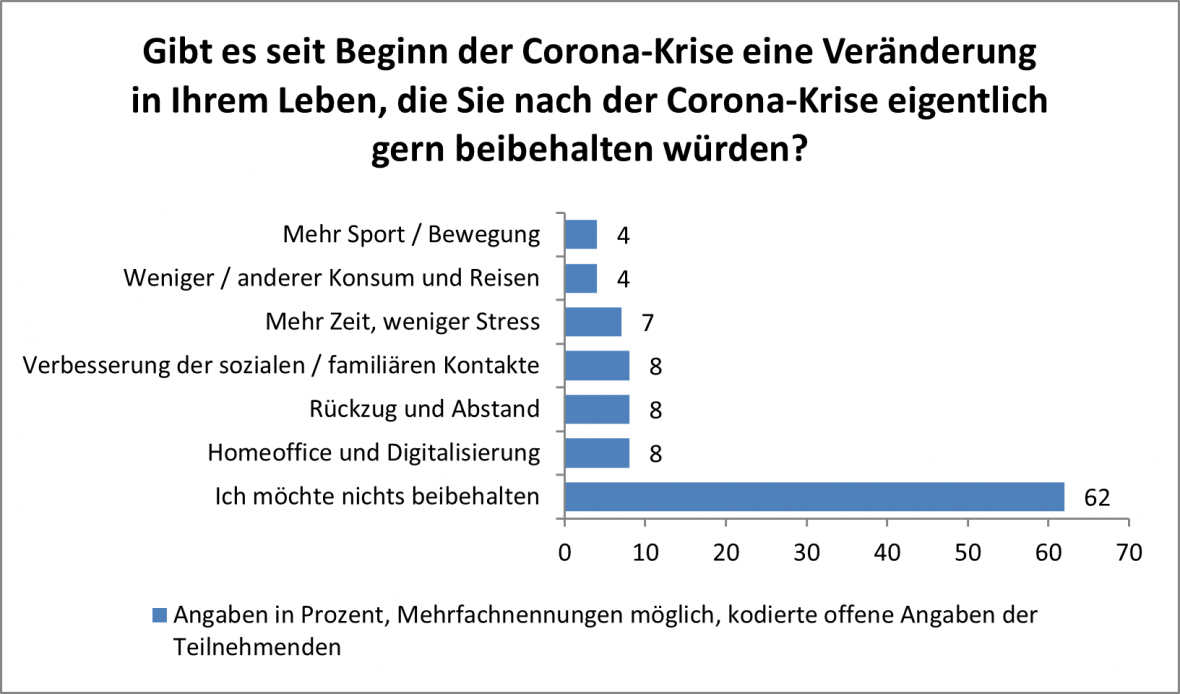

Mit Blick auf kurzfristig veränderbare Verhaltensweisen wurde dabei deutlich, dass besonders viele Befragte das ungehinderte Reisen vermissten (das einen erheblichen ökologischen Fußabdruck hinterlässt). Gleich hoch, knapp ein Fünftel, war der Anteil der Befragten, die vor allem das Ausfallen kultureller Veranstaltungen beklagten. Bei den als positiv erleben Veränderungen spielten bewussterer oder reduzierter Konsum und die Erholung der Natur, private Zeitgewinne und das Homeoffice eine Rolle. Dies zeigte sich allerdings jeweils nur für etwa fünf Prozent der Befragten. Im Vordergrund positiver Veränderungen stand für fast ein Fünftel der Menschen in unserer Stichprobe trotz eingeschränkter Kontakte ein als intensiver wahrgenommenes Sozial- und Familienleben. Die Hälfte der Befragten freilich nannte im Oktober 2020 gar keine positiven Veränderungen. Und nur ein gutes Drittel (38 Prozent) gab an, Elemente veränderten Lebensstils auch in die Zeit „nach Corona“ übernehmen zu wollen.

Datenbasis: 1.006 telefonische Interviews (CATI, Dual Frame) aus Oktober 2020

Das Verblüffende unserer Oktoberdaten bestand allerdings nicht in den Antworten selbst, sondern darin, dass deren Varianz über die Stichprobe hinweg durch die üblichen sozialstrukturellen Indikatoren wie beispielsweise Alter, Geschlecht oder Einkommen kaum befriedigend erklärt werden konnte. Viele der von uns vermuteten Einflüsse auf die subjektive Betroffenheit durch die pandemiebedingten Einschränkungen zeigten sich entweder gar nicht oder so schwach, dass sie weniger als vier Prozent der auftretenden Varianz erklärten (r < 0,2). So gab es zum Beispiel kaum nennenswerte Alterseffekte, Unterschiede nach verfügbarem Wohnraum pro Person oder entlang des infas-Lebenslagenindex ilex. Auch waren Positiverfahrungen und Veränderungsbereitschaft von Frauen sowie Angehörigen der Mittelschicht zwar signifikant stärker ausgeprägt als die von Männern bzw. Angehörigen der Unter- wie Oberschicht, aber auch diese Zusammenhänge bewegten sich in einer ähnlich „homöopathischen“ Größenordnung. Noch schlechter sah die Varianzaufklärung bei psychologisch moderierenden Variablen wie Wertorientierungen oder Kontrollüberzeugungen aus, die wir ebenfalls erhoben hatten. Auch verschiedene Clusterlösungen zeigten keine gut interpretierbaren trennbaren Muster.

Zwei nicht unvereinbare, aber doch divergierende Interpretationen dieses Negativbefunds schienen uns denkbar. Erstens: die prä-pandemische Alltags-„Normalität“ war im Oktober 2020 in großen Bevölkerungsteilen noch nicht erschüttert genug, um in unterschiedlichen sozialen Lagen zu verschiedenen Anpassungsstrategien bzw. dem vermuteten „Umschalten“ zu führen. Dazu passt, dass immerhin 31 Prozent der Befragten damals angaben, es habe in ihrem Leben durch Corona keine negativen Veränderungen gegeben. Zweitens: Die Pandemie wirkte in diesem Stadium der Entwicklung eher als Gleichmacher. Diese Vermutung gilt nicht nur aufgrund einer menschlichen Neigung, angesichts akuter Bedrohungen die Gemeinsamkeiten mit denen zu betonen, denen man sich zugehörig fühlt, um so die verlorene individuelle Kontrolle über das eigene Leben auszugleichen [6], sondern weil die Einschränkungen sozialer Kontakte tatsächlich die meisten Menschen ähnlich stark betrafen.

Mehr als sechs Monate später haben wir in unserer aktuellen zweiten Befragung Gelegenheit, diese Interpretationen zu überprüfen. Dabei gehen wir der Frage nach, ob die Menschen sich angesichts des langanhaltenden Drucks immer stärker in eine „Normalität vor Corona“ zurücksehnen oder aber an eine andere Lebenswirklichkeit bereits anpassen. Unsere Vermutung ist, dass durch die erhöhte Belastung die Unterschiede zwischen den Lebenslagen, aber auch zwischen Altersgruppen und Haushaltstypen größer geworden sind. Dies gilt vermutlich in der Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse, vor allem aber in den Erwartungen, wie diese in Zukunft zu befriedigen sind. Bei wem dabei eine Art Transformationsbereitschaft zumindest sich abzeichnet, und ob dies mit einem bewussten Zusammendenken von Pandemie und ökologischer Krise einhergeht, ist sicherlich die spannendste Frage. Antworten folgen in der zweiten Jahreshälfte.

Dieser Blogbeitrag der vier Autor*innen erscheint leicht zeitversetzt und in geringfügig veränderter Form in der Elften Ausgabe des infas-Magazins Lagemaß.

Zum Weiterlesen:

[1] Volker Reinhardt, Die Macht der Seuche. Wie die große Pest die Welt veränderte 1347 – 1353. München 2021.

[2] B. Sommer & H. Welzer, Transformationsdesign. Wege in eine zukunftsfähige Moderne, München 2017, S. 27

[3] „Ich bin im Reinen mit mir“. Interview mit Angela Merkel, FAZ, 25.2.2021

[4] M. R. Louis & R. I. Sutton, “Switching cognitive gears: From habits of mind to active thinking”, in Human Relations 44(1), 1991

[5] G. Reese et al., „Sars-Cov-2 and environmental protection: A collective psychology agenda for environmental psychology research”, in Journal of Environmental Psychology 70, 2020, 101444

[6] I Fritsche, E. Jonas, T. Fankhänel, “The role of control motivation in mortality salience effects on ingroup support and defense”, in Journal of Personality and Social Psychology 95(3), 2008, S. 524-541